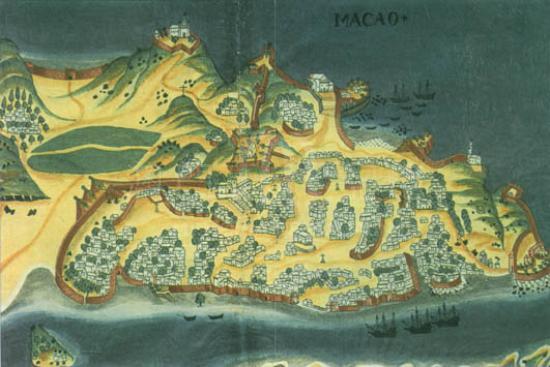

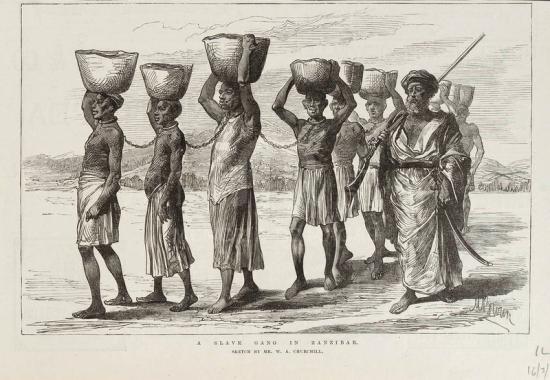

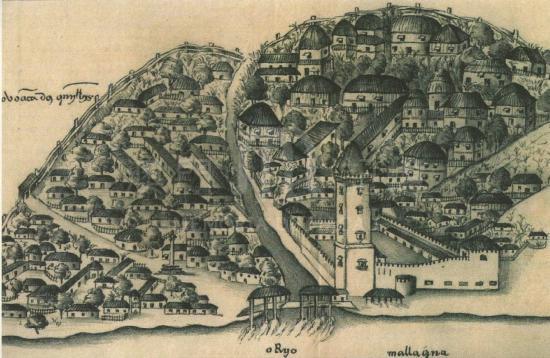

Recorde-se muito panoramicamente ter sido “apenas” nas primeiras décadas de Oitocentos que a fotografia foi inventada em França. Apresenta-se geralmente como pai da nova arte das imagens o francêsJoseph Niépce, realizando em 1816 uma primeira fotografi a de uma paisagem que se avistava a partir da janela da sua casa. A sua descoberta baseou-se num processo que consistia na obtenção de uma imagem em negativo sobre papel e, depois, passada por impressão a positivo. Niépce continuou as suas pesquisas até que, em finais da década de 20 do século XIX, se associou a Jacques Daguerre. Tal colaboração foi apesar de tudo breve já que Niépce morria quatro anos após o início desta cooperação. Coube, por isso, a Daguerre a responsabilidade de assegurar a continuidade das investigações tendentes ao melhoramento da descoberta do seu “antecessor”. Mais do que firmar a sua continuação técnica, mobilizou-se igualmente para sensibilizar as autoridades francesas a reconhecerem a importância da fotografia no futuro da humanidade e, mais especializadamente, para odesenvolvimento das ciências. Fruto de uma lei proposta pelo Governo e aprovada pelas duas assembleias parlamentares, declarava-se então que a fotografia se constituía como uma das mais dramáticas e eficazes provas da actividade criativa do ser humano e o mais recente instrumento de observação ao dispor dos cientistas, levando o governo francês a aprovar a “Leida fotografi a” no dia 7 de Agosto de 1839. A partir deste reconhecimento formal da fotografia, a sua influência estende-se rapidamente da memória e reportagem sociais aos diferentes campos da investigação científica, neste caso permitindo ao investigador convocar uma ferramenta possibilitando a fixação de imagens “reais” e, pensava-se, “objectivas”, para uma análise posterior e mais aturada. Após os melhoramentos introduzidos por Daguerre, foram vários os aperfeiçoamentos técnicos sucessivamente introduzidos. Primeiro por Fox Talbot, em 1841, depois sob a égide de Blanquart-Evrard, descobrindo um método capaz da produção de fotografias em série, e, finalmente, o inglês Scott Archer conseguiu concretizar um processo de revelação muito mais rápido do que o de Daguerre, chamado “colódio húmido”. Com a descoberta em finais do século XIX dos processos secos de “Gélatino-Bromure d’Argent”, previamente produzidos ao acto de revelação em fábrica, a fotografia torna-se numa actividade já não circunscrita a uma pequena elite de especialistas com obrigatórias competências químicas, convidando também todos os que tivessem capacidade financeira para adquirir os materiais necessários à prossecução da actividade. Neste período, a partir de 1869, a cor foi introduzida na fotografia pelo francês Louis Ducos du Hauron, através da utilização de três filtros coloridos, um processo que haveria de estar na base tanto das impressões coloridas como as das televisões a cores. O passo seguinte, já no século XX, assistiu à redução da dimensão das máquinas fotográficas, cujo fabrico foi dominado pelos alemães até cerca de 1939. Mais tarde, a partir de 1965, foi o Japão que passou a liderar o mercado das câmeras fotográficas, embora coma concorrência relativa de países como a Dinamarca, a Suíça ou os Estados Unidos. Mais complexo continua a ser o debate histórico e antropológico acerca da“objectividade” do material fotográfico como meio de prova e documentação de culturas, sociedades e territórios presentes e passados. Para além da interpretação da imagem fotográfica se sujeitar a evidentes representações e subjectividades, o material fotográfico reflecte não só uma certa dependência com as teorias científicas e ideologias dominantes, mas também se submete à cosmovisão do fotógrafo com os seus sentidos compósitos. Deste modo, a frequência do material fotográfi co enquanto “documento” ou “testemunho”encontra-se quase sempre dependente da descodificação de todas essa srelações sociais e simbólicas, codificadas nas estruturas de imagens representadas. Como se sabe, não existem limites para a noção de sentido, mas antes uma pluralidade de aproximações e sentidos, o que obriga, em termos fotográficos, a valorizar o contexto que, do social ao histórico, concorre para enquadrar eventos, entender figuras, seleccionar personalidades ou visitar a alteridade das paisagens. Tal como Barthes bem destaca, o que o fotógrafo reproduz para a eternidade ocorreu apenas uma vez, isto é, a fotografia repete mecanicamente o que não pode ser repetido existencialmente. Daí que para investigadores como, entre outros, Edwards, na criação de uma imagem a tecnologia fotográfica tende a estruturar o mundo: o ângulo de focagem, o tipo de lentes, a qualidade do filme, o momento escolhido ou o locus seleccionado ditam e moldam uma cosmovisão, uma representação do “mundo”. O real ou o autêntico mais não são do que uma colecção de elementos seleccionada para representar o mundo, dependendo do status dos objectos representados de forma a que estes sejam compreendidos ou entendidos como sendo reais por aquele que os vê ou analisa. Por outras palavras, o fotógrafo não é nunca totalmente passivo, na medida em que as suas fotografias sugerem significados ou representações, tornando a imagem acessível e compreensível a um indivíduo ou auditório dotados de utensilagens sociais e mentais adequadas ao seu tempo histórico. Em rigor, desde o momento da sua criação, o fotógrafo molda algo que reflecte as suas próprias intenções, o que levanta um conjunto complicado de questões acerca da dimensão simbólica da fotografia. Como classificar a actividade fotográfica? Tratar-se-á de uma arte? Se assim for, como podemos estabelecer uma relação entre fotógrafo e fotografia? Assim, as intenções do fotógrafo devem ser interpretadas como expressões visuais de correntes teóricas, de modelos de representação, mais do que documentos da realidade propriamente dita. Em consequência, a “essência” dita antropológica de uma fotografia não é tanto o objecto alvo enquanto tal, mas antes a classificação que lhe é atribuída pelos consumidores. Aquilo que se revela numa fotografia não é apenas uma antropologia, ou qualquer outro aspecto científica e documentalmente relevante, mas antes uma história reflexiva através da qual se procura analisar e compreender como as pessoas padronizavam o mundo no passado, presentificando-o e adequando-o mesmo a padrões culturais epocais, dos movimentos artísticos às modas mediáticas. Estas considerações quase epistémicas revelam-se fundamentais para se estudarem as primeiras representações fotográficas sobre a China, remontando à chegada de Felice Beato ao grande império do meio e realizadas significativamente em Macau por Jules Itier. Ao que parece, este esforço procurava gerar uma reportagem documental efectuada por um membro da delegação francesa mandatada para negociar com as autoridades chinesas um tratado de paz, em Outubro de 1844. Fascinado com tudo aquilo que se deparava à sua vista, Itier propunha-se tão somente fixar para a posteridade todas as imagens e aspectos tidos como notáveis para a sensibilidade de um ocidental mergulhado na especificidade cultural da sociedade macaense oitocentista. Nascido em Paris no dia 8 de Abril de1802, Jules Itier iniciou os seus estudos secundários no liceu de Napoleão em 1809 e acabou-os em Marselha, em 1819. Ingressou na carreira das alfândegas pelas mãos do seu tio Du Bois Aimé, então directordaadministraçãodosserviçosalfandegáriosdeMarselha.Itier exerceu funções em várias alfândegas comoMarselha, Lorient, Marennes, Oloron, Olette eBelley. Posteriormente, foi destacado em 1842 paraintegrar missões no Senegal, na Guiné e nas Antilhas,sendodepoisnomeadochefedamissãocomercialnaChina, Índia e Oceania. No regresso à França, percorreuo Egipto, subindo o Nilo até ao Philée e atravessandoos desertos da Líbia. Na sequência destasviagensresultaraminúmerosrelatosfotográfi cos sobrea fauna, a fl ora e, sobretudo, os hábitos e os costumesdas populações visitadas. Para além dos aspectos naturaisesociais,asreportagensefectuadasdestacam-seainda pela divulgação de produtos até então poucoconhecidosnomundoeuropeuoudetécnicasdemanuseamentode certos materiais como os processoschinesesdecerâmica. Duranteaviagemqueefectuouà China, inserido na missão francesa, Itier levou consigoumacâmerafotográficaquelheserviunãoapenaspara colher imagens do encontro, mas também parailustraromundoculturalchinês. Procedeuàcaptaçãode imagens sobre os aspectos que considerava maisnotáveisdavidaemMacau, sobretudoaquelesqueselhe afi guravam como sendo particularmente desconhecidosou, pelo menos, pouco conhecidos no Ocidente.Apesar da disponibilidade demonstrada pelamaioriadosmacaenses, Itiersalientaqueosucessodoseupériplofotográfi co pelasruasdeMacausedeveuàsua disponibilidade para explicar e mostrar aos transeunteso funcionamento da câmara. Na verdade, adisponibilidadedeclaradaporItierparecetersidoclaramenteretórica, se atendermos ao elevado númerode pedidos que lhe chegavam de cidadãos chinesesprovenientes das mais diversas origens sociais paraserem fotografados ou, simplesmente, para contemplarememprimeira-mãotão “maravilhoso” engenho.Neste caso fundador, podemos considerar que acâmara fotográfi ca desempenhou um papel de primordialimportância no estreitamento de relaçõesentreamissãochinesaealgunsdosmaisaltosdignitáriosdaclassegovernativalocal.Nãoquerendoaquidetodoestabelecerumarelaçãodecausaeefeitoentreotransporte da câmara para a China e a assinatura dotratado, as negociações teriam sido muito provavelmentemais complicadas sem a sua “intermediação”.Com efeito, convém sublinhar que a fotografi a conferiadesdelogoaoseuautoracapacidadedeautenticarqualquerfacto querelatasse, independentemente domaioroumenorgraudeconhecimento dofenómeno,ou da situação, demonstrado pelo seu público-alvo.Este debate das “origens” com as suas ideias de podere prioridade, torna-se ainda mais interessante se atudo isto acrescentarmos que os meios intelectuais ecientífi cos chineses reclamam que o verdadeiro pioneiroda fotografi a na China foi o físico chinês CaoPak Kei (Zou Boqi 鄒伯奇), vivendo entre 1819 e1869. Segundo um artigo publicado em Cantão pelaAssociação dos Fotógrafos da mesma província, CaoPak Kei (Zou Boqi 鄒伯奇) escrevera durante a adolescência(1835) uma obra em que dava conta dealgunsaspectosrelacionadoscomdeterminadosprincípiosde ordem teórica e prática sobre a utilização dacâmara escura e da fotografi a. Para a sua escrita,adianta o mesmo artigo, o jovem cientista ter-se-iainspiradoemalgumasdasmaisantigasreferênciasdovasto património científi co chinês, entre as quais sedestacaria o tratado de Mojing 墨經 do cientista MaoTse (Mo Zi 墨子), organizado 2000 anos antes.Deste modo, o artigo sustentava peremptoriamenteque, em primeiro lugar, a invenção do princípio dafotografi a deveria ser atribuída a Cao Pak Kei (ZouBoqi 鄒伯奇), em 1835, quatro anos antes da suadescoberta pelo alemão L. Dakar, em 1839; em segundolugar, Cao Pak Kei (Zou Boqi 鄒伯奇) teriafeito a sua primeira máquina em 1844, enquanto aprimeiramáquinaocidentalhaveriadechegaràChinaapenas em 1846. Em oposição a esta tese, Sá daCunha sustenta que nem Louis Daguerre era alemão,nem a primeira máquina fotográfi ca estrangeira entradana China data de 1846, pois cerca de dois anosantes já Jules Itier fi zera entrar a sua em Macau. Paraalém disso, vale a pena estabelecer uma distinçãoentre a construção de uma máquina e a articulação doconceito ou ideia de fotografi a. Mais concretamente,as “virtudes” da câmara escura há muito que vinhamsendo observadas também em meios europeus, pelomenosdesdeostemposdeAristóteles, sendoporissodiversasassériesdeaperfeiçoamentosaqueamesmafoi sujeita até chegarmos ao século XIX. Desenvolvidaa sua faculdade de captação de imagens, a sua fi xaçãoinstrumental só se efectuou numa fase muito posteriorà “descoberta” e aperfeiçoamento da câmaraescura. Apesar de tudo, nos primórdios de Oitocentos,já se tinha descoberto que a luz detinha a capacidadede alterar as propriedades cromáticas de certassubstâncias. Faltavaapenasespecializarumfi xador daimagemprojectadanacâmaraescura. Nestecontextoe, apesar das múltiplas tentativas que vinham sendodesenvolvidas desde meados do século XVIII, a primeirafotografi a do mundo foi obtida, como se sublinhou,em 1816, pelo francês Niépce. Posteriormente,Louis Daguerre aperfeiçoou o método de Niépce oquepermitiuaobtençãodefotografi asmaisduradouras.Agrandeobjecçãoàtesechinesadadescobertadoprincípio fotográfi co decorre sobretudo da improbabilidadedo jovem chinês ter descoberto num tãocurto espaço de tempo uma técnica que levou cercade um século a aperfeiçoar até à sua fórmula fi nal.Deve, porisso, distinguir-seentreadescobertaeaperfeiçoamentodas técnicas de captação de imagensatravésdacâmaraescuraeoprocessoposteriordasuafi xação. A prioridade do trabalho original de Itierpareceaindacomprovar-sepelasreacçõesdeespantoque a fotografi a suscitou entre a população chinesadesde o nível mais alto ao mais baixo da hierarquiasocial. De igual modo, a história das primeiras reportagensfotográfi cas em território de Macau antecedeem alguns anos a famosa chegada de Thomsom,Wilson e Hinton à China. As suas reportagens remontam,pelo menos, ao período da Guerra da Crimeia,quando o Ilustrated London News publicou asprimeiras fotos do confl ito. Algum tempo antes, jáRoger Benton havia sido enviado como primeiro fotógrafode guerra com o propósito específi co de recolhae tratamento de imagens, não muito “chocantes”,sobre a guerra. A Roger Benton sucedeu uma duplacomposta por James Robertson e Felice Beato, respectivamentegravador-chefeeassistente. O trabalhodesta dupla foi apesar de tudo limitado, já que o surgimentode notícias sobre os primeiros sinais de amotinaçãodas populações indianas face ao domíniocolonial britânico motivaram a sua separação, rumandoRobertson para a Índia e Beato para a China,decidido a retratar os últimos acontecimentos daGuerra do Ópio. Depois da actividade de Beato arrola-se, de facto, o trabalho de reportagem de Thomson,Wilson e Hinton, formando um grupo defotógrafos que, no século XIX, procurava retratar aChina não pelo simples prazer de dar a conhecer umarealidade propriamente desconhecida aos olhos dos“ocidentais”, mas sobretudo para reforçar a autoridadedosseusrelatossobreaquiloqueperspectivavametnocentricamente como “a vida selvagem” e os hábitosquotidianos das populações locais. Chegado àChina em 1894, para trabalhar como afi nador depianos na empresa Samuel Montrie & C.ª, JohnHinton iniciou-se durante os primeiros dois anos deestadianaaprendizagemdalínguaeculturachinesas,ao mesmo tempo que procedia à realização das pri-meiras catorze fotografi as sobre a China, tiradas principalmenteemXangai. Cincoanosapósasuachegada,Hinton seguia com as tropas aliadas que marchavamsobre Pequim, fotografando os seus movimentos e aspaisagens que envolviam o percurso efectuado. Aomesmo tempo, Ernest Wilson – mais conhecido pelo“chinês” Wilson – destacou-se pela dedicação colocadana investigação e catalogação da fl ora chinesa.Não obstante os méritos destes primeiros trabalhosfotográfi cos, a primeira grande obra de referência fotográfica sobre a China foi realizada por John Thomson,na sequência de uma expedição efectuada aolongo de mais de mil e quinhentos quilómetros nointerior do sub-continente chinês. Editada em quatrovolumes com o título simples de Illustrations of Chinaand it’s People, a importância desta obra decorre emlargamedidadasfotografi asseremacompanhadaspordescrições minuciosas recolhidas em primeira-mão.Datando de 1868, as primeiras fotos de Thomsominteressam-setambém, entreoutrasregiõesdaChina,pelo enclave de Macau. Deste modo, podemos considerarque o grande mérito do trabalho desenvolvidoporcadaumdestespioneirosdafotografi adecorre emlarga medida de terem fi xado num pequeno rectângulode papel aquilo que, anteriormente, podia serapenassupostoouimaginadoatravésdosrelatosedasdescrições efectuadas por mercadores, missionáriosou viajantes. Assim, apesar de “recentemente” descobertae de ser uma prática exclusiva de uns poucos deespecialistasnomanuseamento dossegredosemateriais,a fotografi a oitocentista constituiu-se rapidamentenum dos instrumentos mais efi cazes deconhecimento eregulamentaçãodoshábitos, daspráticasedoscomportamentosdetodasassociedadessujeitasao domínio colonial europeu. Melhor dizendo,através da fi xação de uma determinada imagem, o“ocidental” dispunha dos meios para proceder à caracterizaçãodesse “outro” de acordo com os pressupostosque melhor legitimassem a sua situação desoberania, embora alimentando uma ideia de “retrato”e de “reportagem” que foi permitindo documentarculturas e sociedades do passado. Assimaconteceu em Macau. A história da fotografi a emMacau é uma história carregada de contrastes quenaveganãoapenasaosabordaespecifi cidadedosobjectosfotografados e dos interesses dos fotógrafos,mas também das transformações da paisagem, da organizaçãosocial, económica, política e religiosa dapopulação do território. Convirá, por isso, visitarcom mais alguma pormenorização a obra de três autoresreferenciaisque,emperíodosdistintos, fotografarame retrataram Macau. Voltando ao trabalhopioneiro de Itier, as fotografi as que tirou sobre Macaue Cantão remetem-nos para uma tendência, que predominouao longo de todo o século XIX europeu, emretratar, descreverediscursarsobre todososaspectosqueseafi guravamparticularmente diversosdaquelesque se conheciam a partir do seu quadro de referências,enformando uma clara noção de fascínio. O espóliofotográfi co de Itier sobre Macau e Cantãosublinhaoseugostopelasperspectivasgenéricas, pelotestemunhodaactividade, nomeadamente emtornodasfeitoriaseuropeias, captandoosedifíciosmaisemblemáticosdas culturas religiosas de Macau, como otemplo de A-Ma (Mage Miao 媽閣廟). Este fascíniopeladiversidadeculturalereligiosaobserva-seemautoriasmais recentes, como ocorre em Olhares sobreMacau, de Raquel de Brito. Descobre-se a busca deuma mistura de infl uências sociais e culturais que,entreoutrosaspectos, serefl ectemnaarquitecturadeMacau, na ordem decorativa das festividades religiosas,na agitação outra dos mercados de venda de produtosalimentares, no bulício dos vendedoresambulantes, aquesesomaafrequênciadosprincipaismonumentosdahistóriadapresençaportuguesaemMacau, o temário mais glosado pela produção fotográfica portuguesa sobre o território. A fotografi a eme sobre Macau é o produto de um jogo de espelhosentre a cultura do objecto retratado e um tipo dominantede fotógrafo, o europeu. Mais do que um olharde deslumbramento, a história da fotografi a emMacauéocoroláriodeumprocessoderepresentaçãoderealidadesdissemelhantesdaqueladeondeprovémo fotógrafo que a molda e a reconfi gura à luz dos seusprópriosinteressespessoais, académicos, culturaisoupolíticos, seguindo a própria ordem do seu deslumbramento.Mais recentemente e, motivado por renovadosaspectos de índole estética, plástica e/ouartística, AntónioJúniorpropõe-nosumaabordagemfotográfi ca sobre Macau a partir do interessante retratodas suas portas e janelas. Mas, mesmo nestecaso, ressalta nas referidas imagens o cruzamento detécnicasedeestilosarquitectónicosqueseencontramnabasedaconstruçãodosrespectivosedifícios, testemunhosdeumalongahistóriadecontactosentreculturas.O cerne de toda esta discussão remete-nos, emsuma, paraoproblemadasrepresentações, nomeadamentedasrepresentaçõesculturais, esclarecendoquetambém a fotografi a em e sobre Macau constitui-senum produtor e reprodutor de identidades, no sentidoem que a realidade apresentada não representatanto uma realidade em si mesma, mas é antes uma idealização organizada pelo próprio fotógrafo, no seu tempo histórico e no seu lugar cultural limitado, tanto pelas utensilagens mentais quanto pelo contexto social, técnico e simbólico responsável pelas fronteiras da sua cosmovisão. [J.M.]

Bibliografia: BANKS, Marcus; MORPHY, Howard, RethinkingVisual Anthropology, (Londres, 1997); BARTHES, Roland, A Câmara Clara, (Lisboa, 1980); BRITO, Raquel Soeiro de, Imagens de Macau, (Lisboa, 1962); CONCEIÇÃO JUNIOR, António, Enquadramentos, (Macau, 1983); CUNHA, Luís Sá, “Em Macau: As primeiras Fotografias da China”, in Revista Cultura, n.°s 11-12, (Macau, 1990), pp. 62-69; CUNHA, Luís Sá, “História da Fotografia”, in Revista Cultura, n.°s 11-12, (Macau, 1990), pp.78-81; EDWARDS, Elizabeth, Anthropology and Photography 1860-1920, (Londres,1992); Fotógrafos de Macau, (Lisboa, 1990); PALLA, Maria José, 50 Rostos, (Macau, 1999); PALLA, Maria José, As Primeiras Fotografias de Macau e Cantão, (Macau, 1990); PALLA, Maria José, Entre Sombras e Vazios, (Macau, 2001).

Comentários

Comentários (0 participação(ões), 0 comentário(s)): agradecemos que partilhasse os seus materiais e histórias (dentro de 150 palavras).